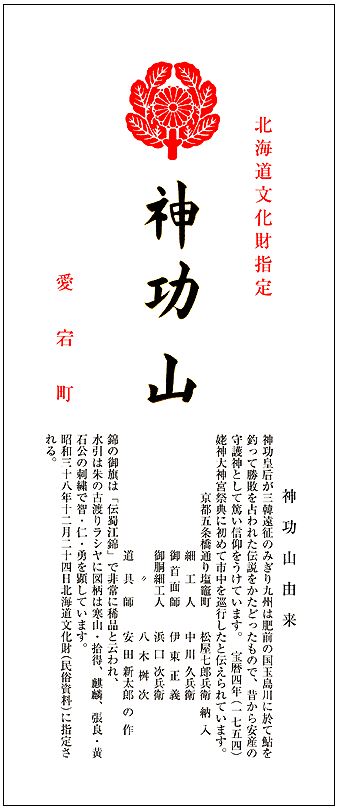

神功山(じんぐうやま)(愛宕町)

神功山(じんぐうやま)(愛宕町)

山車紋「抱き菊の葉に菊」

人形は、仲哀天皇の后妃、神功皇后

お囃子

「神功山」の由来

神功皇后が三韓遠征のみぎり、九州は肥前の国玉島川において鮎を釣って勝敗を占われた伝説をかたどったもので、昔から安産の守護神として篤い信仰をうけています。

宝暦4年(1754年)姥神大神宮祭典に初めて市中を巡行したと伝えられています。

姥神神社祭礼山車「神功山」人形及び付属品 昭和38年12月24日 北海道文化財(有形民俗文化財)に指定される。

人形

人形/神 功 皇 后

製作年:宝暦4年(1754年)

製作場所及び作者名:

京都五条橋通り 塩竃町 松屋七郎兵衛 ?納入

細工人 中川久兵衛

御首面師 伊藤正義

御胴細工人 浜口次兵衛

〃 八木桝次

道具師 安田新太郎 作

水引き

智仁勇の図綿の御旗は「伝蜀江綿」で非常に稀品といわれ、水引きは朱の古渡りラシヤに中国の史書に散見することができる。

扁額

山車屋台

製作場所及び作者名/

昭和40年7月 江差町 本間松蔵

名刺と半纏

祭り囃子コンクール入賞歴

| 平成2年 | 平成6年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成23年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 準優勝 | 3位 | 努力賞 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 準優勝 | 3位 | 努力賞 |

| 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||

| 準優勝 | 努力賞 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 |